|

| Candi Borobudur, photo by Postlicious |

Para arkeolog Indonesia membedah peninggalan masa

lalu. Tak sebatas menggali, tapi membuka tabir masyarakat dan sistem di zaman itu

sebagai warisan budaya bangsa.

Oleh M. Tahir Saleh

MASIH terekam dalam benak

Profesor Mundardjito betapa sulit merestorasi Candi Borobudur di Magelang, Jawa

Timur, sekitar 34 tahun silam. Ketika itu, Guru Besar Arkeologi Universitas

Indonesia (UI) ini ikut membantu pemugaran candi

Buddha terbesar di dunia ini.

Candi peninggalan pemerintahan

Syailendra abad kesembilan itu dibentuk oleh sekitar 2 juta blok batu andesit. Tim

memeriksa sana-sini, mencari tahu dari mana jutaan batu itu

diambil. Dengan analisis struktur, bentuk, kekerasan, dan kepadatan

yang mirip, interpretasi didapat bahwa batuan itu berasal dari Kali Blongkeng.

Pertanyaanya: bagaimana jutaan batu itu dibawa ke Borobudur

dengan jarak berkilo-kilometer, sementara belum ada mesin otomotif zaman itu? Setelah tak menemukan

kulit batu di Borobudur, interpretasi lagi-lagi diperoleh: batu-batu pembentuk

candi ternyata dibentuk kotak di Blongkeng supaya efisien dibawa dengan roda

kereta saat itu. Kesimpulan alat transportasi ini dikuatkan dengan historical data dari relief-relief Candi

Borobudur.

“Kami menggali batu, enggak ketemu kulit batu, berarti batu yang dibawa ke Borobudur itu

dari sana [Blongkeng] sudah dibentuk kotak, bukan bulat. Itu perilakunya,” terang Mundardjito, Selasa pekan

lalu (21/1).

|

| Sang profesor di Salihara, photo by Salihara, Flickr |

Arkeolog senior yang sudah malang

melintang meneliti—mulai dari situs Kerajaan

Majapahit di Trowulan, Jawa Timur, hingga Candi Muaro Jambi—itu memberikan kuliah umum bertema ‘Bagaimana Arkeolog

Berpikir dan Bekerja’ di Serambi Salihara, Jakarta, 21 Januari lalu. Sejumlah artikel dan buku

mengenai arkeologi pun ditulisnya, seperti Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem dan Teknologi (2009) dan Pertimbangan Ekologis Penempatan Situs Masa

Hindu-Buddha di Daerah Yogyakarta (2002).

Baginya pekerjaan arkeolog semacam

detektif masa lalu. Layaknya ahli forensik, arkeolog menggali, menemukan, dan

membuktikan. Aktivitas arkeolog sangat berpedoman pada disiplin ilmu

dan logika, bukan mitos, apalagi rumor. Mereka tak berdiri di atas ‘menara

gading’, tapi berupaya menemukan peradaban masa lampau sambil

menemukan bukti kelahiran dan keruntuhan warisan budaya itu.

Beberapa analisis yang mendukung

kerja arkeolog di antaranya analisis bentuk, lalu analisis konteks bagaimana

menghubungkan benda temuan dengan temuan lain. Gerabah, katanya, merupakan benda yang paling sering ditemukan karena dianggap ‘remeh’

dan ditinggalkan penduduk. Tapi, benda ini

penting bagi arkeolog. Analisis lain,

yakni etnografi dengan fokus pada tempat lain dengan keterkaitan temuan yang

sama sebagai penambah data. Lalu, analisis

eksperimental yang juga melibatkan spesialis bukan arkeolog.

Sejumlah penemuan bukan sebatas

membuka tabir budaya, kesenian, dan perekonomian masa lalu, melainkan bagaimana

penemuan itu bermanfaat bagi masa kini, termasuk teknologi. “Ini tampak saat meneliti Majapahit. Sistem pengairan

dengan kanal-kanal yang begitu luar biasa, air dialirkan ke pusat kota dengan

sangat baik.”

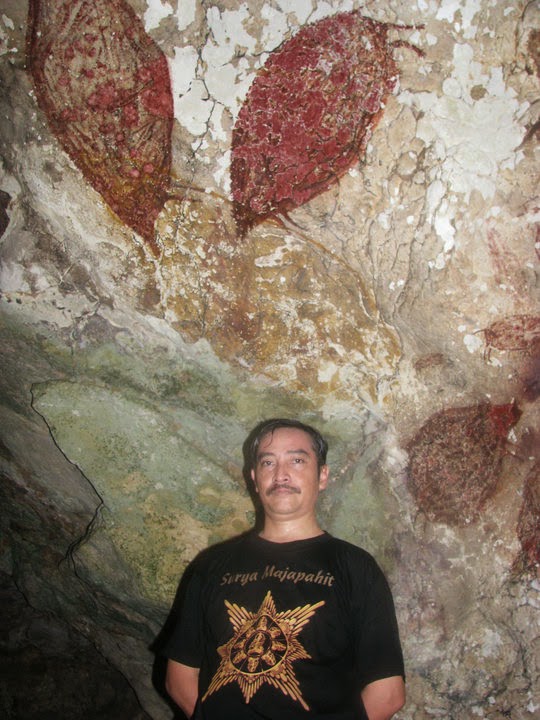

|

| Cecep Eka di Sulsel, photo by Facebook |

Cecep Eka Permana, dosen

Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, menjelaskan perbedaan disiplin

arkeologi dengan bidang lain yakni ekskavasi atau penggalian. Artinya bukan

menggali gorong-gorong atau gali asal-asalan. Sebelum menggali, pengumpulan data

melalui survei wajib dilakukan. Entah itu lewat satelit untuk melihat anomali

suatu daerah atau dengan sonar (mendeteksi di bawah laut dengan gelombang

suara). Kemudian ditambah dengan kajian kepustakaan.

Arkeolog—yang selalu bekerja

dalam tim—pun harus mengecek lapangan untuk membuat test pit atau kotak uji sebelum meletakkan kotak ekskavasi asli. Setelah itu barulah

menempatkan kotak ekskavasi. Terdapat empat patok membentuk kotak ini, biasanya untuk latihan mahasiswa, luasnya

hanya 2 x 2 meter. Di dalam kotak, dibuat kotak lagi. Di

kotak gali inilah arkeolog bekerja.

Rumus awal ini perlu karena, dengan berpedoman pada kotak galian ini, bisa tampak lapisan tanah dan temuannya. Dalam hukum superposisi, lapisan makin ke bawah, makin

tua. Kalau ada temuan di luar kotak, dibuatkan kotak lagi dan seterusnya. “Kalau

salah melihat dan mencatat, temuan bisa tercampur, padahal berbeda lapisan,”

kata Cecep.

Jangan salah, ketika menggali pun

arkeolog memakai alat khusus yang biasa menjadi senjata

tukang bangunan. “Enggak boleh pakai

cangkul, tapi sendok semen, pacul kecil, petel, kete’ [alat dempul],” kata Cecep yang pernah meneliti gua-gua

prasejarah di Pangkep, Sulawesi Selatan ini.

Namun, kerap terjadi informasi berasal dari laporan

penduduk. Penggalian candi-candi di Batujaya, Karawang, Jawa Barat, pada 1984

adalah hasil informasi masyarakat sekitar. Di kawasan ini, ditemukan candi-candi

peninggalan abad keempat sampai abad ketujuh peninggalan Kerajaan Tarumanegara. “Harus hati-hati. Sulit karena lokasinya di tengah

sawah, berjibaku dengan air yang kerap masuk ke lobang galian.”

Kehati-hatian itu juga dialami

Mundardjito. Saat abu vulkanik Gunung Merapi menutupi Borobudur, bersama

sukarelawan, dia memakai bilah bambu untuk membersihkan abu yang menutupi pori-pori

batu supaya batu bisa bernafas. “Itu sekeliling Borobudur. Bayangin aja

pakai bambu, satu-satu dicongkel, saking cintanya,”

Meski arkeolog punya tugas mulia, Mundardjito berharap masyarakat memiliki pemahaman soal cagar budaya. Ini penting karena masyarakat hidup di tengah-tengah wilayah yang bisa saja dulunya menyimpan harta kebudayaaan. Sebelum restorasi Bodobudur, dia teringat kejadian yang memiriskan hati. “Ada warga menumbuk padi di batu, pas dibuka, busyet dah stupa. Lalu batu di kamar mandi, begitu dilihat, wah ini relief. Saat itu juga kami ganti dengan batu lain, disebar ke masyarakat.”

Meski arkeolog punya tugas mulia, Mundardjito berharap masyarakat memiliki pemahaman soal cagar budaya. Ini penting karena masyarakat hidup di tengah-tengah wilayah yang bisa saja dulunya menyimpan harta kebudayaaan. Sebelum restorasi Bodobudur, dia teringat kejadian yang memiriskan hati. “Ada warga menumbuk padi di batu, pas dibuka, busyet dah stupa. Lalu batu di kamar mandi, begitu dilihat, wah ini relief. Saat itu juga kami ganti dengan batu lain, disebar ke masyarakat.”

Dari sisi pemerintah, kepedulian sudah ada, tapi belum maksimal. Dia ingat suatu hari ke

Istana Negara untuk melihat bendera pusaka hasil jahitan istri mendiang Presiden

Soekarno, Fatmawati. Dia langsung kaget

saat melihat pengamanan ‘pusaka tak ternilai’ itu seadanya saja—dengan CCTV tanpa alarm. Beda jauh dengan China yang menerapkan pengamanan tingkat tinggi untuk melindungi warisan

budaya.

Dia pun teringat ucapan almarhum

Soekmono, salah satu arkeolog Indonesia yang pernah memimpin

proyek pemugaran Candi Borobudur (1971-1983). Pundak Mundardjito ditepuk dari belakang dan Soekmono

bilang kepadanya: “Jangan sembarang menggali, kalau belum tahu gimana program pelestariannya.”

Tulisan ini terbit di majalah

Bloomberg Businessweek Indonesia, Senin 3 Februari 2014.

Words: 877

.jpg)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar